Wohnungspolitik unter dem Blickwinkel der Migration

Wohnungskrise

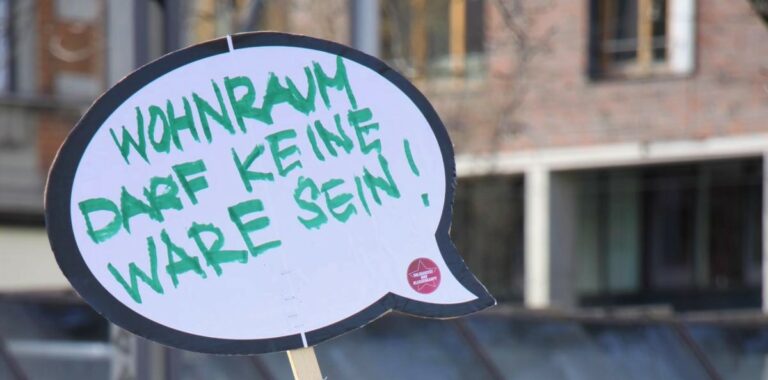

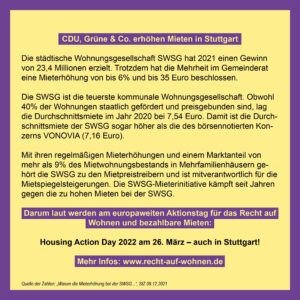

Wir befinden uns in Deutschland inmitten einer dramatischen Wohnungskrise. In vielen Städten bundesweit fehlt es an bezahlbaren Wohnraum. In Groß- und Mittelstädten in Baden-Württemberg ist der Mangel an bezahlbaren Wohnraum besonders groß. Gleichzeitig steigen die Mietpreise immer weiter nach oben. In Städten wie Stuttgart, Freiburg, Tübingen und Reutlingen müssen Haushalte oftmals mehr als ein Drittel ihres monatlichen Einkommens für die Miete aufwenden, sofern sie überhaupt eine Mietwohnung finden. Die bisherige Politik auf Bundes-, Landes-, und kommunaler Ebene ist bei der Wohnungspolitik gescheitert. Die Lösung der Wohnungskrise überlässt sie dem freien Markt, in dem es aber nur so von Immobilienhaien wimmelt.

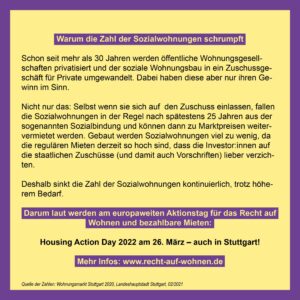

Täglich verkaufen Kommunen ihren Grund und Boden aus der öffentlichen Hand an private Investoren und Spekulanten. Dieser Ausverkauf ist das Grundübel der aktuellen Wohnungskrise. Statt wie in Wien, Zürich oder in Ulm Grundstücke zu erwerben und diese in Erbpacht zu vergeben oder selbst zu bebauen, gehören den deutschen Städten kaum noch eigene Grundstücke. Eine solche Bodenvorratspolitik wäre das beste Mittel den Bodenpreis zu dämpfen. Wenn eine Kommune dann doch sozial geförderte Wohnungen baut, können diese nicht annähernd den bestehenden Bedarf abdecken. Jährlich fallen tausende Wohnungen aus der Sozialbindung. Hinzu kommt ein hoher Leerstand an Wohnungen, teure Luxussanierungen – die bestehende Mieter_innen verdrängen – und der Abriss sowie Ersatz gewachsener Nachbarschaften durch teure Neubauten. Diese verfehlte Wohnungspolitik geht vor allem zu Lasten benachteiligter Bevölkerungsgruppen.

Migrant_innen

Im Vergleich zur herkunftsdeutschen Bevölkerung müssen in der Wohnungspolitik unter dem Blickwinkel der Migration spezifische Fragen und Herausforderungen zu beachten. Speziell in Baden-Württemberg ist die Anzahl der Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund mit über 30 Prozent so hoch wie in keinem anderen deutschen Flächenland. Die Landeshauptstadt Stuttgart belegt mit über 40 Prozent an Bewohner_innen mit Migrationshintergrund den Spitzenplatz in Deutschland. Von der aktuellen Wohnungskrise sind somit insbesondere auch Migrant_innen betroffen. Eine Tatsache, die bisher keine oder wenig Beachtung in der Politik findet.

In Deutschland wohnen Migrant_innen überwiegend in Ballungsräumen, was bis heute auf die Anwerbephase von sogenannten Gastarbeiter_innen aus Italien, Portugal, der Türkei und anderen Staaten in den 50/60/70er Jahren zurückzuführen ist. Schwerpunkte der Migration waren und sind bis heute Industrieregionen wie das Ruhrgebiet oder die Region Stuttgart. Zu dieser Ansiedlung an Orten mit vielen Arbeitsplätzen, kommt das Phänomen der sogenannten „Kettenmigration“ hinzu. Orte in Deutschland, in denen sich Migrant_innen zu erst angesiedelt haben, wurden später ebenfalls von Familienangehörigen, Nachbarn, Bekannten und Freunden als Ziel der Migration angesteuert. Es sind ganze Dorfgemeinschaft innerhalb von Städten und Großstädten entstanden, fern der jeweiligen meist ländliche Herkunftsorte in Italien oder der Türkei. Die Chance auf einen Arbeitsplatz und die Nähe zu Freund_innen ist auch für Geflüchtete oftmals der Grund für ein bestimmtes Ziel ihrer Flucht.

Diskriminierung

Die Ansiedlung im Umfeld von Bekannten, welche die eigene Muttersprache sprechen und mit ähnlichen Fragen konfrontiert waren, ist bei der Einwanderung in ein neues Land sinnvoll. Sowohl für eine schnelle Teilhabe an der Gesellschaft, wie auch bei der Suche nach einer Wohnung oder Arbeit. Diese Ansammlung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe an einem Ort wird in der Soziologie als „ethnische Kolonie“ bezeichnet. Der Verbleib in einer solchen ethnischen Kolonie macht allerdings nur in einer Übergangsphase Sinn, bis der Absprung in andere Bereiche der jeweiligen Stadtgesellschaft möglich ist. Leider schaffen nur die allerwenigsten diesen Sprung. Die ethnische Kolonie erweist sich für viele – bis heute – als ein Sackgasse. Wie Untersuchungen in den letzten Jahren zeigen, leben mehr als 90% der Migrant_innen länger als 15 Jahre in derselben Wohnung und über 60% länger länger als 25 Jahre. Ein deutliches Indiz, dass viele seit Ihrer Ankunft bis heute am selben Ort und in der gleichen Wohnungen leben.

Bei Älteren Migrant_innen wiederum ist es wichtig, dass sie in ihrer ethnischen Kolonie verbleiben. Sonst wäre aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse und geringer Kontakte zu den herkunftsdeutschen Nachbarn ein selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung und Nachbarschaft kaum möglich.

Auf dem deutschen Wohnungsmarkt werden Migrant_innen unter mehreren Aspekten benachteiligt oder diskriminiert. Auf dem freien Wohnungsmarkt bekommen sie meist aufgrund ihrer Herkunft oder wegen ihres Namens keine Mietwohnung. Wenn Sie doch eine Wohnung bekommen, müssen sie mehr als ihre Nachbarn in einer vergleichbaren Wohnungen bezahlen. Migrant_innen leben in vergleichsweise kleineren Wohnungen, mit schlechterer Ausstattung, ohne Garten, Balkon oder eine Terrasse. Ganz unabhängig der jeweiligen finanziellen Möglichkeiten leben Migrant_innen zudem eher in Stadtquartieren mit einem schlechtem Ruf. Mit negativen Folgen vor allem bei der Arbeitssuche. Arbeitgeber stellen keine Jugendliche aus bestimmten stigmatisierten Stadtteilen ein. Eine doppelte Diskriminierung findet hiermit statt.

Aus den aufgeführten Entwicklungen in ethnischen Kolonien folgt oft der Vorwurf, Migrant_innen würden in „Ghettos“ leben. Dabei ist die Ballung von Migrant_innen an einem bestimmten Ort oftmals die Folge einer verfehlten Stadtentwicklung und Stadtpolitik. Der steigende Rassismus in unserer Gesellschaft befeuert diese Spirale zusätzlich.

Bedarfe

Für Migrant_innen ist neben der Frage nach einer bezahlbaren Wohnung auch die Gestaltung des direkten Wohnumfeld, sowohl sozial als baulich, wichtig. Gerade für Menschen, die in einer kleineren Wohnung leben ist der öffentliche Raum entscheidend für ein lebenswertes Leben. Migrant_innen sind zudem sehr heterogen und es gibt nicht die eine Antwort für alle Migrant_innen gibt. Es gibt Unterschiede sowohl zwischen Jung und Alt, als auch zwischen den verschiedenen Herkünften. In der konkreten Politik bedeutet dies, jeweils vor Ort die Situation genau zu betrachten und nach gezielten Lösungswegen zu suchen.

Um die angesprochene Vielfalt zu verdeutlichen, sei hier beispielhaft genannt, dass in der „Neuen Vahr Nord“ in Bremen eher Spätaussiedler_innen, in Berlin-Wedding eher Menschen mit türkischem Migrationshintergrund und in der Region Stuttgart vor allem Menschen mit italienischen Migrationshintergrund leben. Während in der Neuen Vahr Nord die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist und es an Begegnungsräumen fehlt, mangelt es im Wedding an altersgerechten Wohnungen, die Infrastruktur im Stadtteil ist hingegen sehr gut. In der Region Stuttgart mangelt es wiederum an Wohnraum für Migranten_innen mit höherem Einkommen, die Arbeitssituation ist aber vergleichsweise gut. Ein ähnliches heterogenes Bild zeigt sich auch bei Geflüchteten. Leider wird dieser Umstand in politischen Diskursen vergessen.

Lösungsansätze

Für die Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Migrant_innen in der Gesellschaft und speziell auf dem Wohnungsmarkt sind verschiedene Lösungsansätze notwendig. Die kommunale Politik und die Wohnungswirtschaft müssen Migrant_innen als eine wichtige und besondere Zielgruppe wahrnehmen. Ziel der (kommunalen) Politik muss eine soziale Stadtentwicklung für alle Menschen sein und nicht nur für die herkunftsdeutsche Bevölkerung. Menschen verschiedenster Herkunft müssen die Möglichkeit erhalten eine (bezahlbare) Wohnung nach den jeweiligen Bedürfnissen zu finden. Am Besten in einer Nachbarschaft, in der eine soziale Mischung möglich ist. Diese Aufgabe kann nur Mithilfe von kommunalen- und genossenschaftlichen Wohnungsbaus geschehen. Der freie Wohnungsmarkt konzentriert sich hingegen ausschließlich auf die Profitmaximierung, sofern keine gesetzlichen Vorgaben beschlossen werden.

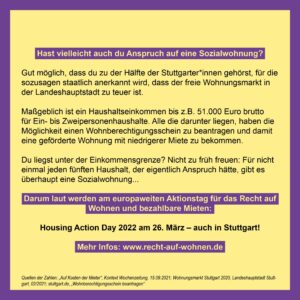

Kommunen haben die Möglichkeit in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Zum Werkzeugkasten kommunaler Politik gehören sozialen Quoten, die beim Bau von Wohnungen einen bestimmten prozentuellen Anteil an geförderten Wohnungen festlegen. So muss die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart muss nach einem Gemeinderatsbeschluss, bei einigen Neubauten oder Sanierungsprojekten, mindestens 50 Prozent und mehr sozial geförderte Wohnungen schaffen. Diese sogenannte Stuttgarter „SIM-Quote“ schreibt auch Privatinvestoren eine Quote von mindestens 20 Prozent geförderten Wohnungen bei Neubauten vor. In München sind es mindestens 30 Prozent. Die Sozialbindung von sozial geförderten Wohnungen muss zusätzlich von heute 15 bis 25 Jahren auf 50 oder 100 Jahre festgesetzt und verlängert werden. Ein Gemeinderat hat auch die Möglichkeit bestimmte Regeln für eine soziale Durchmischung in Quartieren zu definieren. In Stuttgart wird beispielsweise darauf geachtet, dass bei der Zuweisung von geförderten Wohnungen Menschen verschiedenen Alters, Herkunft und Familienstands zusammen kommen. Es ist ein ja auch explizierter Wunsch vieler Migrant_innen in sozial gemischten Stadtteilen zu leben. Bei der Festlegung von Quoten ist es wiederum wichtig darauf zu achten, durch starre Quoten keine Menschen zu diskriminieren. Quoten nach dem Modell der Stadt Konstanz, dass „auf dem Klingelschild eines Mehrfamilienhauses nicht mehr als 50 Prozent „ausländischer“ Namen stehen dürfen, sind kontraproduktiv und diskriminierend.

Bei allen Bemühungen für eine soziale Mischung in Nachbarschaften, darf nicht vergessen werden, dass Migrant_innen in der allergrößten Mehrheit ein großes Potenzial für die Stadtgesellschaft darstellen. Viele Migrant_innen sprechen mehrere Sprachen, gehören der klassischen Mittelschicht an oder sind Unternehmer_innen und sie leisten mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Die Politik muss sich somit bemühen, alle Bürger_innen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, auch Migrant_innen. Ob nun ein neues Wohngebiet gebaut wird, ein neuer öffentlicher Raum entsteht oder ein Bürgerzentrum geplant werden muss. Menschen mit Migrationshintergrund sind wichtige Nutzer_innen von Wohnraum und Infrastruktur. Migrant_innen sind am besten mit einer „aufsuchenden Bürgerbeteiligung“ zu erreichen. Für progressive und linke Kommunalpolitiker, die mehr ins Gespräch mit Migrant_innen kommen wollen, sind Haustürbesuche und der Austausch mit Migrantenvereinen ein geeignetes Mittel.

Ein weiteres Potenzial von Migrant_innen welches kaum Beachtung findet ist, dass sie auch Wohneigentum bilden. Gerade in ländlichen Regionen ist das eine Chance. Leider findet die Diskriminierung von Migrant_innen auf dem Wohnungsmarkt nicht nur bei der Suche nach Mietwohnungen statt, sondern auch beim Versuch Bauland, Häuser oder Wohnungen zu kaufen oder am besten in Erbpacht zu bekommen. Viele weichen daher in ländliche Regionen aus, meist in Dorfzentren, die von Leerstand betroffen sind und in denen Häuser keine Abnehmer_innen mehr finden. Hier können Migrant_innen eine wichtige Rolle bei der Aufwertung und Wiederbelebung von Dorfzentren in ländlichen Regionen spielen. Sie erwerben oder pachten Häuser und Wohnungen, sanieren und bauen diese behutsam um. Positive Beispiele finden sich im Siegerland und im Ruhrgebiet.

Unsere vielfältige Gesellschaft kann sich auch bei den Gebäuden selbst widerspiegeln. Interkulturelle Nachbarschaften in denen Begegnungsräume eine wichtige Bedeutung haben, wie Beispiele in Wien zeigen oder expressive Gebäudegestaltungen mit Wohnungen, die sich zu großen Innenhöfen und Gassen hin öffnen, wie in den Niederlanden, zeigen welche Bandbreite an architektonischen und stadtplanerischen Lösungen möglich sind.

Für ältere Menschen entstehen weltweit Modellprojekte, um ihnen die Möglichkeit zu geben, so lange wie möglich selbstständig in der eigenen Wohnung zu leben. Die ersten „Gastarbeiter_innen“ sind heute in Rente und pendeln meist zwischen ihrem Herkunftsort und ihrer deutschen Heimat, viele für mehrere Monate im Jahr. Hier stellen sich Fragen auf die bisher die Politik und der Wohnungsmarkt keine Antwort hat. Wie geht der Bäcker ums Eck mit einem solchen Schwund der Nachbarschaft um? Wer gießt die Pflanzen und leert die Post wenn auch die Nachbarn fort sind?

Im öffentlichen Raum entstehen Plätze, wie in Berlin-Wedding, die sich an den Bedarfen von Migrant_innen ausrichten. Sitzbänke die zu Gruppen arrangiert sind statt nebeneinander. Gespräche im öffentlichen Raum sind dadurch möglich. Wiesenflächen die das Picknicken erlauben und interkulturelle Gärten, die ein Wir-Gefühl im Stadtteil schaffen. Wichtig dabei ist immer, die Gestaltung an die Wünsche und Bedarfe der Bewohner_innen auszurichten.

Fest steht, dass Migration die Krise in der Wohnungspolitik nicht verschärft hat, sondern Migrant_innen die Leidtragenden einer jahrelangen verfehlten Wohnungspolitik sind. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für weitere gesellschaftliche Felder und Themen wie Arbeit, Bildung und Sicherheit.

Vortrag von Luigi Pantisano, anlässlich der Fachkonferenz „Flucht, Asyl, Migration – Wie kommen wir zu einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft?“ am 26. Mai 2018 in Mannheim für DIE LINKE. Baden-Württemberg.